こちらのページでは、私たちの鍼(はり)治療の最も重要な部分ついて、より詳細にご案内させて頂きます。

少し専門的な用語なども出てきますので、伝わりにくい部分があるかもしれませんが、

- 何故、鍼治療が有効なのか?

- 何故「超音波エコー」を使うのか?

- 鍼治療だけで、本当に全て解決するのか?

といった疑問に、より丁寧にお答えさせて頂きます。

長くなりますが、もしお時間のある方がいらっしゃいましたら、ご一読頂けると幸いです!

※ ご来院の際にも、疑問・質問などあれば、何でもお気軽にお尋ねください

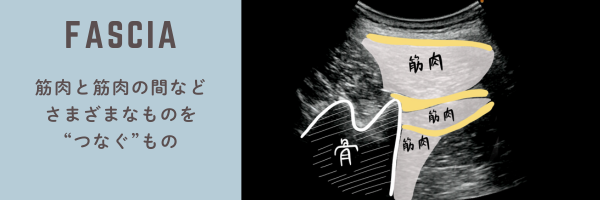

① わたしたちの狙いは「ファシア」

「ファシア」とは……

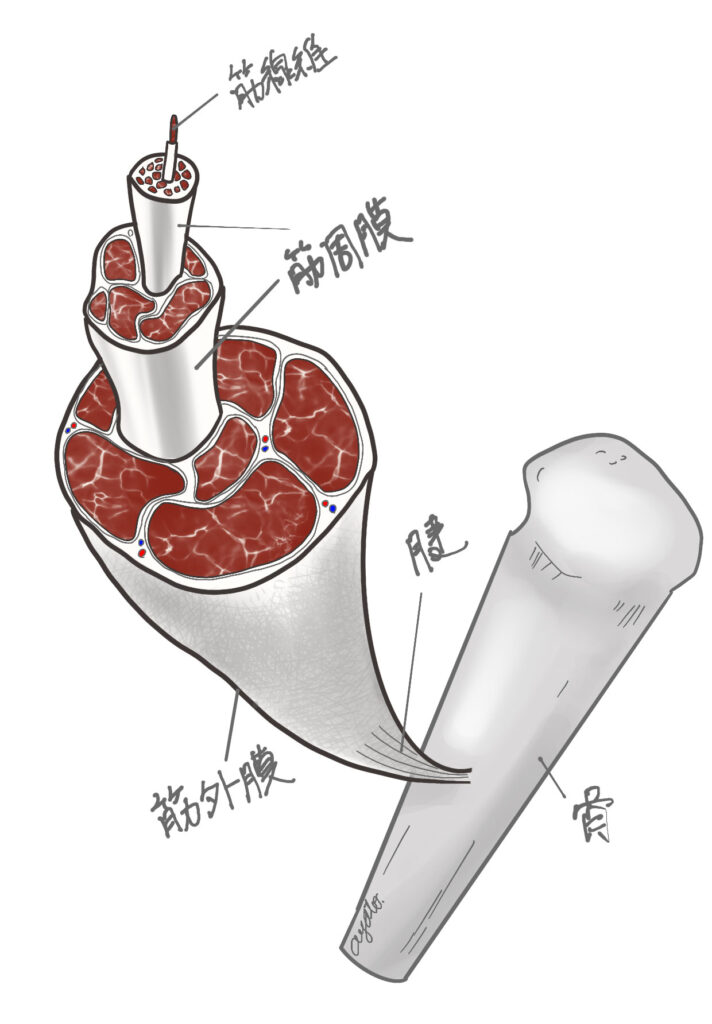

体の中にある臓器や筋肉などをやさしく包んでつなぎ、うまく動けるように支えてくれる「やわらかいネット」のような組織です。臓器がスムーズに動くように手助けしたり、バラバラにならないように位置を保ったり、体の内側の情報を伝える役目もしています。

いえ「ファシア」は初めて聞きました。

はい「筋膜」は聞いたことがあります!

もしかして、ファシア = 筋膜 ですか?

ファシアには筋膜の他にも、

- 靭帯

- 腱

- 脂肪

- 神経

- 血管を包む膜

などが含まれます。

| 筋膜 | 筋肉を包み、滑走や力の伝達を助ける。 |

|---|---|

| 靭帯 | 骨と骨をつなぎ、関節の安定性を保つ。 |

| 腱 | 筋肉と骨をつなぎ、力を骨に伝える役割。 |

| 脂肪体(脂肪組織) | 緩衝材・滑走の役割を持ち、痛みにも関与するといわれている。 |

| 支帯 | 腱などを所定の位置に保持する帯状の組織。 |

| 束間神経上膜 | 神経を包む組織で、神経の滑走や保護に関与する。 |

ファシアを「みかん」に例えるなら……

ファシアは「みかん」でいう所の白い薄皮であり、内容物を分けながら、ひとつの組織を形成しています。

② 何故、私たちの身体は「支えがないのに」倒れず立っていられるのでしょうか?

支える仕組みのヒミツ……

家や建物には、柱や壁がしっかり組み合わさっているので崩れずに立っていられます。

私たち人間の身体にも同じように、骨や筋肉をうまく連携して支える仕組みがあります。

その仕組みを手助けするひとつがファシアなのです!

私たちの体は「骨だけで支えている」のではなく、筋膜・筋肉・腱・靭帯などが全身に張力を生み出し、骨や内臓を浮かせて支えている構造(テンセグリティ)になっています。

そして、ファシア内には痛みを知覚するセンサーが多く存在していたり、疼痛(とうつう)物質が豊富にあるとも報告されています。現在、ファシアは世界でも定義が統一されていない状況なのですが、痛みやしびれの原因として着目され、世界でも様々な研究がされています。

※ファシアを分かりやすく説明した「ファシアちゃんシリーズ」のブログもご覧ください!

③ 私たちが「超音波エコー」を使う意義

何故エコーを使うのか?

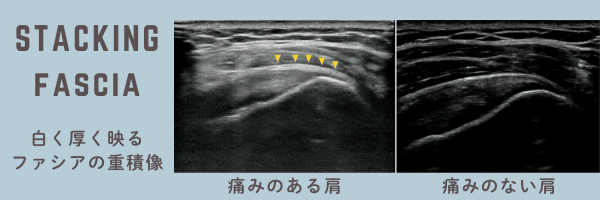

エコーを使う利点は様々ありますが、さきほど述べたファシア。

これが可視化できるのが大きな理由のひとつです。

異常なファシアはエコーで観察すると、白く厚く観察される傾向があります。

これをファシアの重積=スタッキングファシアと呼びます。

エコーを使うと鍼を的確に届けることが可能となります。

また異常なファシアは血管や神経の近くにあったり、肺や内臓などの危険部位の近くにあることもあります。

エコーでは画像で確認しながら鍼を進めることができるので、きわめて安全性が高いです。

当院では、エコー(超音波画像観察装置)を用いて診断行為を行うことはありません。

エコーは「クラスⅡ(管理医療機器)」に分類されており、医師以外でも使用できる機器です。

当院ではこのエコーを、安全な施術を行うための参考情報のひとつとして使用しています。

④ エコーが全てではない!?

エコーで可視化 × 手の感覚

もちろん、エコーで全てが分かるわけではないので、エコー頼りにすべてを行っている訳ではありません。

私たちが大切にしているのは、これまでの経験により体得した感覚に根ざした施術でもあります。

⑤ 鍼が全てでもない!?

鍼・脳科学・ヨガ・心理学・栄養

そして私たちは、鍼だけで全て完結するとも考えていません。

鍼の施術ができないと判断する人もなかにはいらっしゃいます。

⑥ ヨガでのフォロー

クライアント様がよりよい生活を送るために

クライアント様の中には、間違った体の使い方をしていたり、偏った使い方により症状を出していることもあります。

運動療法の一環として、ヨガによるフォローも行っています。

※ その他「よくあるご質問」もご参考くださいませ