自律神経の乱れって?

体調不良の原因として、よく聞きますよね。

分かっているようで、ホントはよく分からない?

今回は自律神経についてみていきましょう!

3つ目の自律神経??

自律神経という言葉は一度は聞いたことがあると思います。

交感神経と副交感神経という神経をまとめて自律神経と呼んでおり、

多くの場合、

交感神経=アクセル、副交感神経=ブレーキ

という2種類に分けて説明されています。

例えば、日中活動しているときや

怒って興奮しているときは

交感神経(アクセルの神経)が働き、

休んだり、リラックスしているときは

副交感神経(ブレーキの神経)が働いている

という感じです。

しかし、1994年アメリカの精神生理学の研究者によって

自律神経は3種類で構成されているという発表がされました。

これをポリヴェーガル理論といいます。

こころの状態をカラダが教えてくれる

ぱっと聞くと自律神経が2種類ではなく、

3種類になったから何なの?

と思われるかもしれません(笑)が、

この考え方を知ることで、

人間関係やストレス状況で

なぜ自分がこういった反応をしてしまうんだろう?

という疑問が解けるかもしれません。

ポリヴェーガル理論は、

「心」の状態を神経の働きとして生理学的に教えてくれています。

「安心できない」「動けない」「イライラする」といった状態を、

気の持ちようではなく神経の防御反応として理解できるようになった。

これはトラウマ治療の分野で

大きく取り入れられてきました。

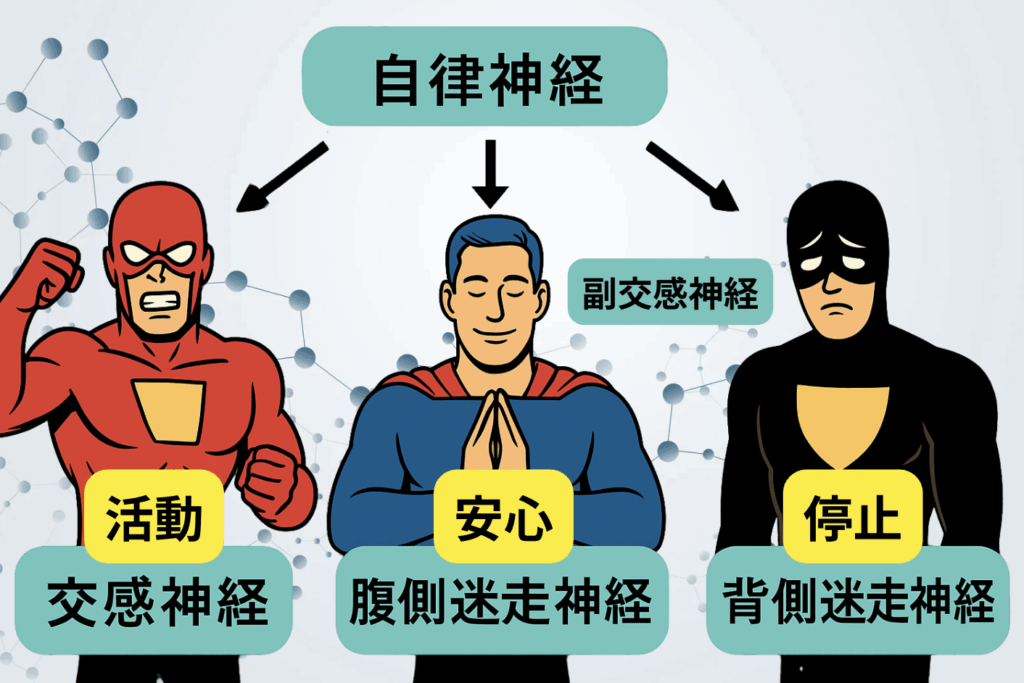

先ほども説明したように、

教科書には自律神経は

「交感神経=活動=アクセル」

「副交感神経=休息=ブレーキ」です。

ポリヴェーガル理論では副交感神経を2つに分けて考えます。

腹側迷走神経:社会的つながりや安心感をつくる神経

背側迷走神経:強いストレス時に働く防御・シャットダウンの神経

つまり、

「副交感神経=ブレーキ」と言っても、

- やさしく減速するブレーキ(腹側)

- 完全に停止するブレーキ(背側)

このふたつがあるということなんです。

活動の神経 ― 交感神経

戦う、逃げる、頑張る。

仕事モードやスポーツモードなど、「行動」のスイッチです。

緊張や焦りを感じるときは、ここが強く働いています。

刺激の多い現代では、交感神経が過剰に働き

休めていない方も多くいます。

安心をつくる神経 ― 腹側迷走神経

この神経は「社会的つながり」を司る神経とも呼ばれています。

声のトーン、まなざし、呼吸、姿勢。

どれも腹側迷走神経の反応を通して安心を感じ取っています。

この神経が働いているとき、呼吸は深く、

人との会話もやわらかく、

体はリラックスしている状態です。

守りの神経 ― 背側迷走神経

一方で、強いストレスや恐怖にさらされると、

体は「これ以上感じないように」とシャットダウンします。

それが背側迷走神経の反応。

無気力、ぼんやり、動けない。

そんな状態は、怠けているのでも弱っているのでもなく、

体が自分を守るためにブレーキを踏んでいるだけなんです。

この神経が長く優位になると、

エネルギーが出にくくなり、

心も体も静止状態に入ってしまいます。

鍼灸ができること

これら3つの神経は、どれも私たちを守るために働いています。

でも、どれかが強すぎたり弱すぎたりすると、

心や体のバランスが崩れてしまう。

そこで、鍼灸の出番です。

鍼の刺激には、

過剰なものは取り除き、

不足のものは補う。

そんな便利な働きがあります。

治療中に「呼吸が深くなった」、「視界が明るくなった」

そんな変化を感じるのは、神経が安心モードに切り替わったときです。

心身一如(しんしんいちにょ)

東洋医学では昔から“心身一如”といわれてきました。

心と体は分けられないという考え方です。

ポリヴェーガル理論は、それを科学的に説明した理論ともいえます。

鍼灸は、そのスイッチにやさしく触れる方法のひとつです。

心についてはまた面白い話があるので、

次回以降にお伝えしてきますね。

では、今回はここまでです。